退職や就職により、健康保険組合(国民健康保険含む)が変わるタイミングで多く発生するのが、医療費の返還請求です。

これは、原則として返還する必要がありますが、そもそもなぜ医療費の返還が発生するのでしょうか?

これから詳しく、わかりやすく解説します!

医療費の返還請求とは?

医療費の返還とは一体なんでしょうか?

- ”会社を退職した”のに、会社からの健康保険証を使って医療機関を受診

- ”就職して会社の健康保険に加入している”のに、国民健康保険証を使って医療機関を受診

上記のような場合に、医療費の返還が発生しています。

どうしてそのようなことが起きるのでしょうか?

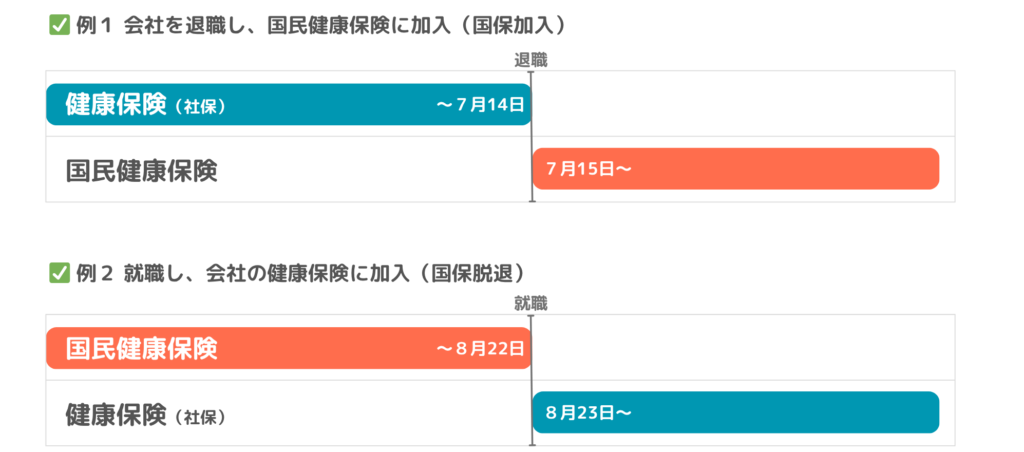

下図を使用して、1つずつ説明していきます!

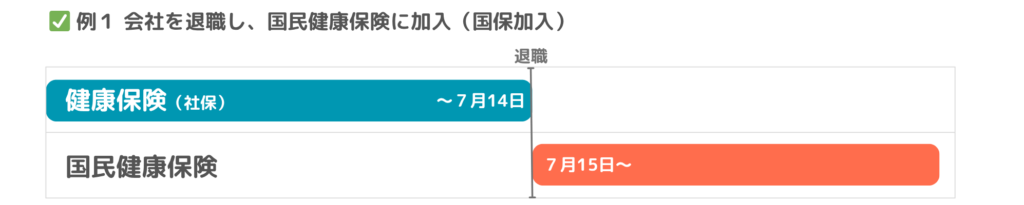

例1 会社を退職し、国民健康保険に加入した場合

この場合で考えてみましょう。

- 7月14日に退職し、翌日の7月15日が健康保険の資格喪失日

- 同日から国民健康保険に加入

押さえておくポイント💡

会社の健康保険(社会保険)は、退職した翌日が健康保険の資格喪失日となります。

健康保険(社会保険)は、資格喪失日から保険証は使用できないことは覚えておきましょう。

例えば、7月14日に退職した人が、会社の健康保険の資格を失う日は7月15日です。

つまり、7月15日からは会社の健康保険を使って医療機関を受診してはいけない。

7月15日からは、国民健康保険に加入して、国保の保険証を医療機関で掲示する必要があります。

上記のとおり整理できましたね。

医療費の返還が発生する流れ(例)は、下記のような形ですね。

- 7月14日会社を退職

- 7月15日体調不良になり医療機関を受診

(会社の健康保険証をまだ返却していなかったため、病院で掲示する) - 7月17日会社に健康保険証を返却

- 7月18日会社から健康保険資格喪失証明書をもらう

- 7月19日市役所に国民健康保険加入手続きに行く

医療機関を受診した7月15日は、すでに会社を退職していますので、会社の健康保険証は病院で掲示してはいけないんですよね。

つまり、7月15日に医療機関を受診した費用(自己負担以外の7割分)は、返還しないといけないんです。

この場合、会社の健康保険証を使用しているので、会社加入の健康保険組合から請求が来ることになります。

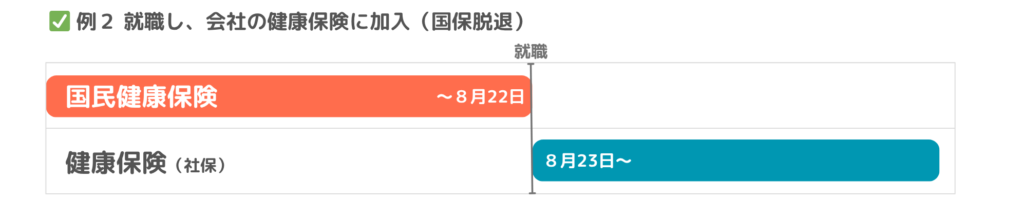

例2 会社に就職し、会社の健康保険に加入した場合

次はこの場合です。

- 8月23日に就職し、同日に健康保険に加入(健康保険の資格取得日:8月23日)

- 国民健康保険は、8月22日が資格喪失日(8月22日までは国保保険証を使用可能)

押さえておくポイント💡

国民健康保険(市区町村)では、会社の健康保険証(資格取得日)を確認してから、国民健康保険の資格喪失手続きをします。

健康保険証(社会保険)に記載されている「資格取得日」で手続きをします。

8月23日から会社の健康保険に加入(資格取得)する場合、国民健康保険の資格喪失日は、その前日の8月22日が資格喪失日になります。

国保の場合、資格喪失日は保険証を使用できるという点があり、健康保険(社会保険)とは資格喪失日の考え方が異なります。

上記のとおり整理できました。

医療費の返還が発生する流れ(例)は、下記のような形ですね。

- 8月23日会社に就職・同日から健康保険(社会保険)に加入

- 8月24日体調不良になり医療機関を受診

(会社の健康保険証がまだ届いていないため、国保保険証で病院で掲示する) - 8月31日健康保険組合(社会保険)から保険証が届く

※実際に保険証が手元に届く日とは異なる場合があります。

- 9月1日市役所に国民健康保険の脱退手続きに行く

医療機関を受診した8月24日は、就職先(会社)の健康保険組合の保険証を掲示すべき期間なので、国民健康保険の保険証を病院で掲示してはいけないんです。

つまり、8月24日に医療機関を受診した費用(自己負担以外の7割分)は、返還しないといけないんです。

この場合、国民健康保険の保険証を使用しているので、住民票がある自治体から世帯主あてで請求が来ることになります。

返還請求されるお金はどのように計算されるの?

- 8月24日 A病院 医療機関で自己負担5,000円支払

- 8月24日 C薬局 医療機関で自己負担2,000円支払

医療機関で保険証を掲示した際には、みなさんは3割を負担しますよね。

では、残り7割はどこが払っているのでしょうか。

そう!国民健康保険や会社の健康保険などが支払っています。

この場合、A病院とC薬局受診分の2つは、7割分の返還が必要となりますので、

- A病院 自己負担3割…5,000円 保険者負担7割(返還対象)…11,667円

- C薬局 自己負担3割…2,000円 保険者負担7割(返還対象)…4,667円

つまり、返還額は合計16,334円となるわけです。

返還した医療費は、病院にかかった日に加入している健康保険組合や国民健康保険(自治体)に申請をすることで、基本的には全額返還されます。

医療費の返還請求が届いたら…

医療費の返還請求が届いたら、内容を確認して支払うようにしましょう。

支払ったら、「返還した医療費」を自分(もしくは世帯主)に返還してもらう手続き(療養費の申請)をします。

どのようにして返還してもらうのか、これから解説していきます!

ステップ1 医療費を返還する

これまでで説明したとおり、医療費の返還請求が届いたら、内容を確認してコンビニや銀行など指定の支払機関で、納付期限までに支払うようにしましょう。

返還請求が来る封筒の中には

- 返還対象の医療機関や年月、金額などが記載された書類

- 納付書

これらが封入されていると思います。

まずは、納付書を使用して医療費の返還(返納)をしましょう。

その際に注意してほしいことが、”納付後の納付書(お客様控え)は絶対に捨てない”ことです。

納付書がないと、実際に返還されたことが証明できないので紛失しないように注意しましょう。

ステップ2 診療報酬明細書(レセプト)を請求する

医療費を返納したら”診療報酬明細書(レセプト)”を請求しましょう。

簡単にいうと、病院が健康保険に医療費を請求するときに使う書類です。

どんな診察や検査、薬の処方をしたのか、その内容と金額が詳しく記載されています。

たとえば、私たちは病院で医療費の一部(3割など)を払いますが、残りはこのレセプトを使って保険者(国保や協会けんぽなど)に請求されているんです。

つまり、「医療の明細書兼・保険への請求書」のようなものですね。

診療報酬明細書は、医療費を返還した保険者に請求をします。

保険者とは?

国民健康保険に加入している方は、住民票のある自治体です。

会社の健康保険に加入している方は、保険証に記載されている健康保険組合

(全国健康保険協会 ○○支部、○○株式会社健康保険組合など)

電話では、以下の点を伝えてみましょう。

- 医療費の返還(返納)請求が届いた

- 療養費の申請をするため、診療報酬明細書(レセプト)を送付して欲しい

健康保険組合(国保含む)によっては、医療機関に診療報酬明細書を請求して欲しいと言われる場合があります。

わたしも過去に言われましたが、このあたりは詳しいので、保険者に発行をお願いしました。

本来、診療報酬明細書を提供する必要があるのは保険者なので、該当の健康保険組合や国民健康保険(自治体)に伝えるようにしましょう。

ちなみに、医療機関では「診療明細書」は発行できますが、「診療報酬明細書」は、医療機関に委ねられているため、発行できる保証がありません。

※医療機関で発行される「診療明細書」とは異なり、「診療報酬明細書」は保険者が発行し封緘されます。受取後は絶対に開封せずに提出しましょう。

ステップ3 療養費の申請をする

医療機関を受診したときに”加入している健康保険組合(国保含む)”に療養費の申請をします。

- 療養費の申請書(該当の健康保険組合もしくは国保(自治体)から入手)

- 医療費を返還したときの領収書

- 診療報酬明細書(レセプト)

- 支払先の口座がわかるもの

※「国保→世帯主」「健康保険(社保)→請求した人(被保険者or被扶養者)

療養費の申請先が、国民健康保険(自治体)の場合は、役場の「国民健康保険」担当課(給付担当)に出向き、申請をします。

健康保険(社会保険)の場合は、受診時に加入していた健康保険組合のHPや電話で申請書を入手して、郵送などで提出します。

支払いまでに、申請書の確認・診療報酬明細書の審査などがありますので、1〜2ヶ月程度見ておくと安心ですね。

よくある質問

Q:健康保険と医療機関で医療費の調整はできないの?

A:実は、「医療費の返還請求って、保険と医療機関で話し合ってくれれば、本人が払わなくていいんじゃないの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

健康保険組合(国保含む)によって対応は異なりますが、私が勤務していた市役所では、毎月、医療機関に連絡し「過誤調整(かごちょうせい)」を依頼する対応をしていました。

これは、誤って他の保険者に請求されたレセプトを、本来の保険者に訂正して請求し直す手続きのことです。

ただし、医療機関と調整がつかず修正できなかったケースについては、やむを得ず医療費の返還請求として、本人にご負担をお願いすることになります。

Q:返還請求が来たけど、返還しないとどうなるの?

A:返還請求を放置してしまうと、自治体(国保)や健康保険組合からの再通知や督促が届きます。

納期限を過ぎたまま支払わない場合、延滞金が発生することもあります。

また、返還しないと療養費の申請もできず、結果的に自己負担が増えてしまうことになります。

内容に不明点がある場合や支払いが難しい場合は、まずは記載された連絡先に相談しましょう。

事情によっては分割納付などの相談もできる場合があります。

Q:医療費の返還って…詐欺とかではないの?

A:詐欺の可能性も十分にあります!「医療費の返還がある!」「高額療養費の差額があるよ!」と言って騙される被害があるのが現状です。

納付期限を過ぎて医療費が返還されていない場合、電話などで連絡が来ることはありますが、原則として事前に書面と納付書が届きます。

実際に健康保険が切り替わったタイミングか・医療機関を受診したかなどを十分に確認するようにしてください。

不安に思った場合は、国民健康保険→市区町村役場(国保担当課)、健康保険→該当の健康保険組合に確認してみるのが鉄則です。

📝 まとめ|医療費の返還請求が届いたら、まずは落ち着いて確認を

今回は、社会保険から国民健康保険への切り替えと、その際に起こりがちな医療費の返還請求の仕組みについてお話ししました。

いざ自分のもとに「返してください」という通知が届くと、

「えっ…私、何か間違えた?」

「どうして私が払うの?」と、不安になりますよね。

でも大丈夫。多くの場合、これは健康保険と医療機関の間でうまく調整できなかったため、最終的に本人に請求が来ているだけのことが多いんです。

実際には、きちんと手続きすれば、返した分を療養費として申請し、戻ってくる可能性もあります。

ただしそのためには、「診療報酬明細書」など、必要な書類を正しく提出することがとても大切になります。

✅ ポイントは

- 社保の喪失日と国保の取得日をしっかり把握すること

- 医療費をダブって使っていないかの確認

- 封緘された書類は絶対に開封しない!

- わからない時は、遠慮せず保険者に相談すること

トラブルに見えることでも、仕組みを知れば落ち着いて対応できます。

この記事が、少しでも安心材料になればうれしいです🌿

追記

最近は、健康保険証(国民健康保険含む)がマイナンバーカードに集約され、手続きが多少異なる場合がありますので、詳細は加入の健康保険組合(国民健康保険の場合は市区町村役場)に確認しましょう!

コメント