ここでは、”療養費”の申請手続きを具体的な事例ごとに解説します。

ここでは、「健康保険の資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき」の方法を説明しますね。

”療養費”の全体像については、こちらで解説していますのでチェックしてください!

【具体事例】資格取得届の手続き中で保険証が使えないときはどうする?

まずは、この事例について説明していきますね。

会社辞めたらすぐ保険証って使えないの?

熱があるけど病院行けない…

そうなんです。

退職直後は“資格取得の手続き中”で保険証が手元にないことがあるんですよ。

でも大丈夫!あとで『療養費』の申請をすれば、7割分は戻ってきます!

「退職した→国民健康保険」「就職した→会社の健康保険」に加入するのが一般的です。

でも、退職や就職などの直後は、健康保険の加入手続きが必要なため、新たに加入する健康保険の保険証は手元にありません…

国民健康保険への切替手続きは、こちらをチェック✅

会社の健康保険への切替手続きは、会社の健康保険組合もしくは人事担当の方に相談を!

この場合は、全額自己負担(10割)で負担し、後日、加入した保険者から保険者負担分(7割)を”療養費”申請を行うことで、支給(返還)してもらうことができます。

【申請先は?】どこに・どうやって手続きするの?必要なものは?

新たに加入した「保険者」に”療養費”の申請する!

- 就職して会社の健康保険組合に加入する(した)場合

→会社が加入している健康保険組合に申請

全国健康保険協会 ○○支部 → こちら✅

○○株式会社健康保険組合 → 「○○(株)健保組合 療養費申請」で検索を! - 退職して国民健康保険に加入する(した)場合

→住所地(住民票の置いている)自治体の役場に申請

「⚫️⚫️⚫️市 療養費申請」で検索!

”保険者”とは?

健康保険の運営主体(運営者)のことを保険者といいます。

保険証を掲示して病院にかかったときに、自己負担が3割で済んでいるのは、保険者が7割分を負担してくれているためです。

※みなさんが保険料(保険税)として納めているからという言い換えもできますね!

✔️国民健康保険 → 地方公共団体(住所地(住民票)の自治体)

✔️健康保険組合 → 会社が加入している健康保険組合(全国健康保険協会・⚫️⚫️⚫️株式会社健康保険組合など)

- 新しく加入した健康保険の保険証(もしくは資格確認書)

- 病院や薬局で支払った領収書

10割(全額)自己負担したときの領収書は、健康保険で”療養費”の申請の際に必要なため、捨てないようにしましょう。 - 診療報酬明細書(レセプト)

診療報酬明細書は原則、申請者(患者自身)が取得する必要がありますが、場合によっては申請書に委任欄(申請先の健康保険が代理取得)が設けられていることもあり、代理取得を依頼することができる場合があります。 - 振込口座がわかるもの(通帳が望ましい)

✔️ 「国民健康保険 → 世帯主」「会社の健康保険組合→申請者本人」の銀行口座に支払われることが一般的です。 - 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)

”申請先”と”申請に必要なもの”は理解できましたか?

申請から支払いまではどのくらいかかる?振込通知はあるの?

診療報酬明細書(レセプト)を申請時に提出した場合は、早く支払われることがあります。

ただし、保険者に診療報酬明細書の請求を委任している場合、2〜3ヶ月程度かかる場合も…

ちなみに、私が勤めていた自治体では各月の10日・25日に支払いされることが多かったです。

そして、振込通知は、原則として届きます!(振込後に届く場合もありますが…)

【こんな場合も!】新生活で引越し、他市町村の国民健康保険に加入したとき

「健康保険の資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき」は、退職や就職だけではなく、引越しをしたときも関係する場合があります。

- A市で国民健康保険に加入していた

→A市を転出(引越し)し、B町(転入)で国民健康保険に加入 - C市居住・Y健康保険組合に加入

→結婚を機に会社を退職・さらにD町に転入(引越し)し、国民健康保険に加入 - H区居住・国民健康保険に加入

→結婚を機に夫(妻)の健康保険組合の扶養で加入することとなった。

【1】〜【3】の場合も健康保険の切り替えを行うタイミングとなるため、「健康保険の資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき」になり得ます。

特に、別の健康保険に切り替わるタイミングでは、病院で”以前加入していた健康保険(国民健康保険含む)の保険証”は使用せず、全額自己負担(10割)で支払うようにしましょう。

健康保険があるから安心?実はそれだけじゃ足りないかも…

高額療養費制度や”療養費”の払い戻しがあるおかげで、みなさんの医療費負担はある程度軽減されています。でも、実際には、入院に伴う差額ベッド代(個室代)や通院での交通費、仕事を休んだことによる収入減は、公的保険ではカバーされず、自分自身で負担しなければなりません。

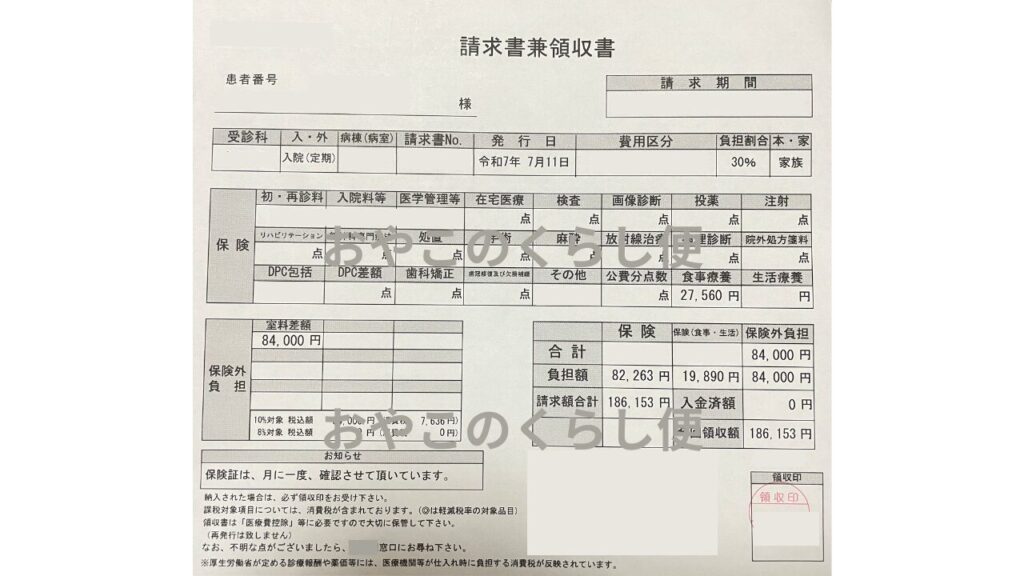

これは、実際にわたしが入院したときの領収書です。(個人情報のため削除している部分があります)

保険適用の医療費(82,263円)以外に”入院時の食事代(19,890円)”や”差額ベッド代(個室代)(84,000円)”は自己負担しなければなりませんでした。

つまり、合計で19万円程度自己負担したんです…

でも、わたしは医療保険に入っていたので、18万円支給があり、ほとんど実費なく入院することができたんです。

適切な医療保険に入っていたから、しっかりとカバーされましたが、医療保険を適当に入ってしまうと”保険金が必要なときに受け取れない”ということになりかねません…

「もしもの時、今の保険で本当に足りるかな?」

「なんとなく入ったままだけど、実は内容をよく知らない…」

そんな不安を感じる方

今は、複数の保険会社・複数のファイナンシャルプランナーから自分に合ったプランや担当者を選べる無料相談サービスがあります。

- 無理な勧誘はなし!納得できるまで相談OK

- 複数のファイナンシャルプランナーがおり、比較することができる!

- ライフプランも一緒に作成できる

👉【無料】保険のプロと一緒に、自分に本当に合ったプランを見直してみませんか?(PR)

【まとめ】健康保険の切り替えのタイミングで保険証を使用するときは注意!

「健康保険の資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき」とは、全額自己負担(10割)で支払ったタイミングのことを指しています。

このようなときには、支払った領収書などを診療時に加入している健康保険組合に”療養費”の申請をしましょう!

不明な点などは、加入中の健康保険組合もしくは国民健康保険(自治体)に問い合わせしてみましょう!

コメント